リハビリテーション部

1.概要

リハビリテーションセンターのスタッフは、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床検査技師で構成されています。急性期病院として、入院の方を中心に様々な疾患の手術、治療を受ける方に対して、超早期からのリハビリテーションを実施するとともに、在宅復帰後のフォローアップとして、外来での通院リハビリも行っています。集中治療室では入室後出来るだけ早くリハビリを開始するために医師・看護師と適宜カンファレンスを実施し、チームで介入できる体制を整えています。

リハビリテーションはベッドサイドから開始し、体調が落ち着いてくればリハビリテーション室での練習・指導等を行っていきます。手術や治療を行う担当診療科医師、看護師と密に情報交換を行いながらリハビリテーションスタッフ間でも定期的なカンファレンスを実施し、患者様一人ひとりに最適なリハビリテーションを提供させて頂けるように日々取り組んでいます。

また、2016年4月から日曜日のリハビリテーション提供も開始し、より円滑で遅滞のない機能回復・向上を目指し体制づくりを行っています。

- 運動器リハビリテーション料 (Ⅰ)

- 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ)

- 廃用症候群リハビリテーション料 (Ⅰ)

- 心大血管リハビリテーション料 (Ⅰ)

- 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ)

- がん患者リハビリテーション料

- 日本リハビリテーション医学会研修施設

- 埼玉県地域リハビリテーション協力医療機関

- 作業療法士臨床実習指導施設

2.構成スタッフ(2023年度)

- 医師 4名

- 理学療法士 38名

- 作業療法士 21名

- 言語聴覚士 11名

- 臨床検査技師 1名(中央検査部より出向)

3.各部門紹介

①理学療法部門

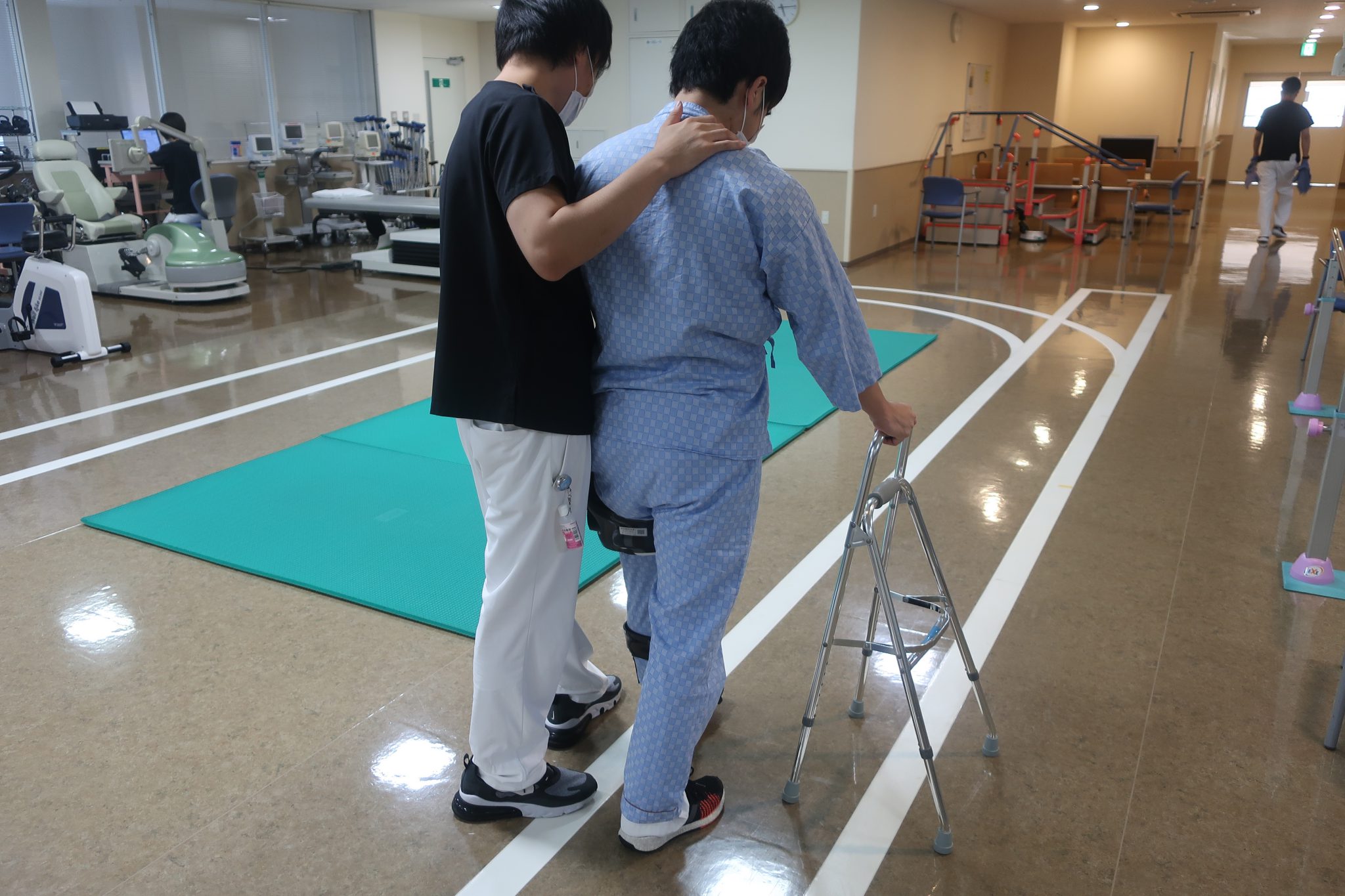

各診療科からの依頼に基づき、それぞれの疾患に応じた専門チームの理学療法士がリハビリテーションを担当します。ベッドサイドでのリハビリテーションや運動療法を中心に、患者様毎のニーズに合わせた治療を進めていきます。

②作業療法部門

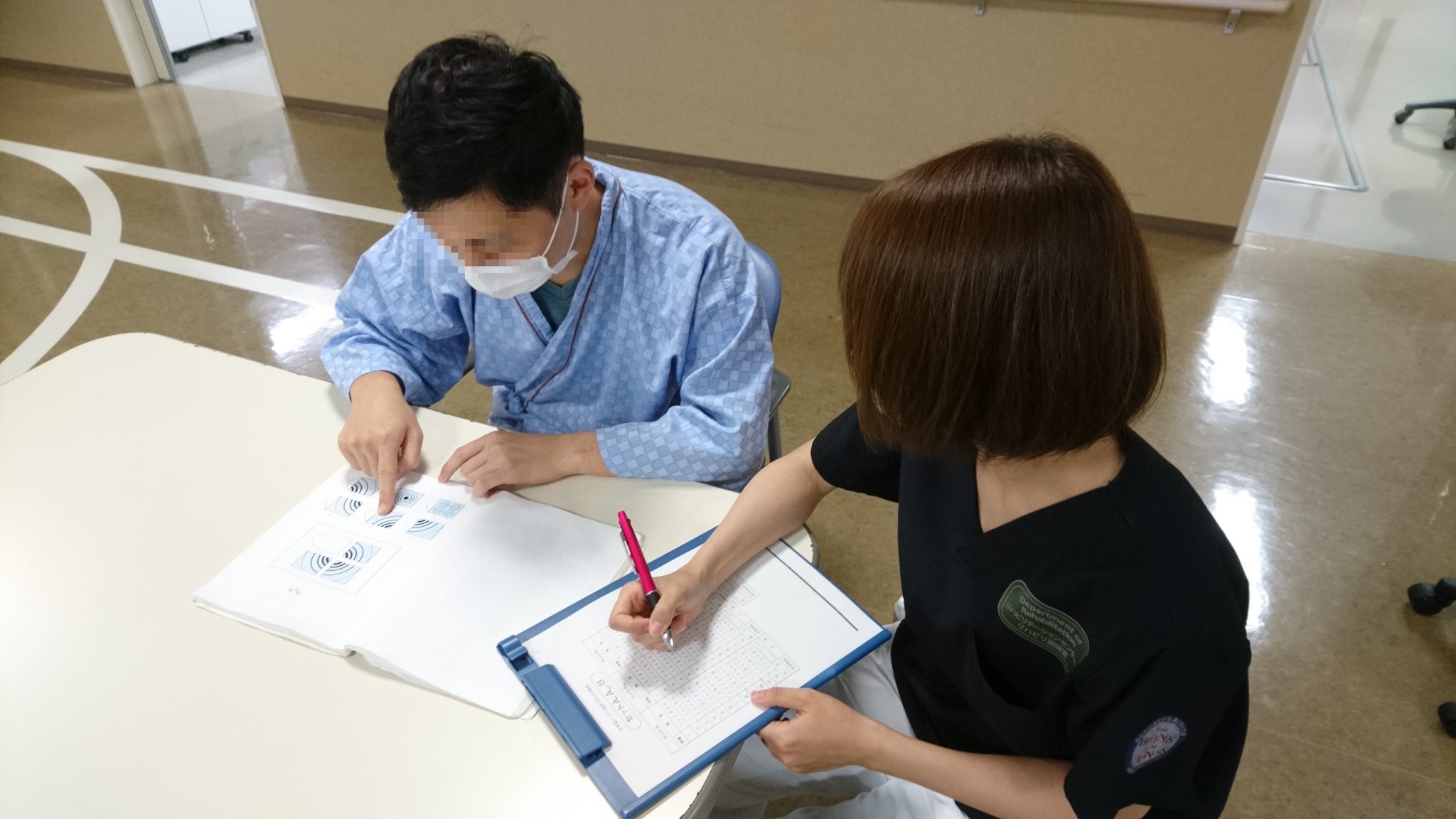

当院では脳血管疾患、整形疾患、呼吸器疾患、循環器疾患などさまざまな疾患を抱えた方を対象に、発症して間もない時期から作業療法を行っております。疾患を発症した直後はいままで行っていた作業ができなくなることがあります。そのため、作業療法は入院前に行っていた日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など、人が営む生活行為が退院後にも安心して行えるように練習を行っています。実際には身体機能を高める練習、認知機能練習、日常生活動作(箸を使う、服を着替える、手や顔を洗うなど)の練習、家事の練習などを行っています。

③言語聴覚療法部門

言語聴覚療法とはことばによるコミュニケーションの問題(脳卒中やがん治療後の言語障害や聴覚障害、ことばの遅れ、声や発声の障害など)や食べる障害に対する訓練および指導、助言を行う仕事です。当院、言語聴覚部門では脳卒中を含む救命救急、心疾患、がん疾患における急性期及び周術期を対象とし診療を行っています。

4.疾患別リハビリテーションの概要

①脳血管障害

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、それぞれの専門性を活かしながら治療を行います。

脳卒中急性期リハビリテーションでは、安静に伴う廃用性の筋力低下を予防するために、入院後早期からのリハビリテーションを積極的に行っています。理学療法では、基本動作練習(起き上がり・座位・立位練習)や下肢装具を用いた積極的な歩行練習、作業療法では、麻痺側上肢機能の改善の取り組みや日常生活動作練習、言語聴覚療法では、言語機能や嚥下機能に対する練習を行っています。

②救命救急

救命救急センターでは、高エネルギー外傷に伴う多発骨折や脊髄損傷,頭部外傷患者さんに対して入院後あるいは術後早期からリハビリテーションを開始し、最大限の機能回復を図ります。また,急性呼吸不全により人工呼吸器を装着された方に対しては、医師や看護師など多職種と連携して患者さんの全身状態をモニタリングしながら座位・立位・歩行練習へと進め、早期の社会復帰を目指す取り組みを行っています。

③がん疾患

がんの診断を受けた場合、がんの種類や進行度、全身状態に応じて手術や抗がん剤・放射線などの治療手段が選択されます。しかし、手術後の合併症、抗がん剤や放射線治療中に起こる副作用などが原因で、体力や筋力は低下し日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。このような、がん治療中に発生してしまう問題をリハビリテーションによって予防や改善を図り、治療後の患者さんが日常生活へ復帰するお手伝いをします。

また、リハビリテーションを行う際に多職種での連携は重要であり、それぞれのがん病棟の医師や看護師とカンファレンスを行い、安全で適切なリハビリテーションを提供できるよう情報共有を行っています。

④小児

当院では生まれつきの心臓病(先天性心疾患)に対し治療を行ったお子さんを対象に、術後の合併症予防や発達状況のチェック、日常生活活動の獲得などを目的にリハビリテーションを行っています。

また、小児心臓科及び小児心臓外科の医師や看護師と毎週定期的にカンファレンスを行い情報共有し、より良いリハビリテーションの提供を目指しています。

⑤心大血管疾患

心臓内科における内科的治療、カテーテル治療、ペースメーカー埋込などを受けた方、心臓血管外科における手術を受けた方が対象となります。さらに、当院は植込型補助人工心臓実施施設認定、心臓移植認定も受けており、これらの治療が必要となる超重症心不全を呈した方に対してもリハビリテーションを実施しています。

それぞれの離床基準に沿った早期離床を進め、過度の安静による動作能力の低下予防を図っていきます。毎週、心臓リハビリテーション科医師とのカンファレンスを実施し、安全で効果的なリハビリテーションを患者さんに提供できるよう情報共有・意見交換を行っています。

また、実施可能な方には退院前に心肺運動負荷試験を行い、体力の評価を行うと共に、データに基づいた在宅復帰後の生活指導、自主トレーニング方法の説明をしています。ご希望や必要度に応じて、週1~3回程度の外来リハビリテーションも実施しており、自宅生活の中での生活の質の向上や再発予防を図っています。

5.対象となる疾患

①脳血管疾患等

・脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血等)

・神経疾患(ギラン・バレー症候群、パーキンソン病、多発性硬化症等)

・脳腫瘍

②運動器疾患(四肢多発骨折、骨盤骨折、脊髄損傷、頭部外傷等)

③心大血管疾患(心臓血管外科術後、心筋梗塞、心不全、大動脈解離、大動脈瘤等)

④先天性心疾患

⑤がん疾患(肺癌、消化器癌、白血病、悪性リンパ腫、頭頚部癌、婦人科癌、泌尿器癌、小児癌など様々ながん疾患)

⑥廃用症候群(病状が長く続き日常生活動作の自立度が低下してしまった状態)

6.実績(2021年)

7.スタッフの資格取得

博士号取得 理学療法士 3名

修士号取得 理学療法士 4名、作業療法士2名

日本理学療法士協会登録理学療法士11名

日本理学療法士協会認定理学療法士8名 (脳卒中2名、脊髄1名、循環3名、呼吸1名、臨床教育2名)

日本理学療法士協会専門理学療法士1名 (神経・小児)

日本作業療法士協会認定作業療法士1名

がんリハビリテーション研修受講 医師4名、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

心臓リハビリテーション指導士 医師1名、理学療法士9名、作業療法士2名

3学会合同呼吸療法認定士 理学療法士11名、作業療法士4名

NST専門療法士 理学療法士2名、作業療法士1名、言語聴覚士1名

日本糖尿病療養指導士 理学療法士1名

心不全療養指導士 理学療法士1名、作業療法士1名

日本不整脈心電学会心電図検定 2級:理学療法士2名、作業療法士2名、3級:理学療法士1名、作業療法士2名、4級:作業療法士3名

住環境福司コーディネーター 1級:理学療法士1名、2級:理学療法士1名、作業療法士6名

地域ケア会議推進フレイル対策マネージャー 理学療法士1名

介護予防推進リーダー 理学療法士2名

介護支援専門員 作業療法士1名

認知症ライフパートナー 3級:作業療法士1名

認知ケア専門士 理学療法士1名

ライフ・プランニング・センター リンパ浮腫研修合格 作業療法士1名

8.問い合わせ先

埼玉医科大学国際医療センター

リハビリテーションセンター 042-984-4367(直通)