脳卒中外科

診療内容・専門分野

脳神経外科作成のホームページはこちらからご覧下さい

脳卒中外科は、脳卒中センター内の独立した診療科として、脳卒中内科や脳血管内治療科と密接な関係を保ちながら、脳卒中の外科治療を担っています。

当科は全国の大学病院の中で唯一の脳卒中(脳血管障害)の開頭術に専門特化した診療科であり、スタッフ全員が脳卒中の外科手術に対する豊富な経験を有し、昼夜搬送される脳卒中の患者さんの緊急手術に24時間体制で対応しています。

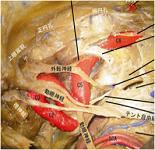

また、将来的な脳卒中を予防するための手術も、十分な安全性を確保した上で積極的に施行しています。特に小型の未破裂脳動脈瘤に対しては低侵襲の小切開による鍵穴手術(key hole surgery)を標準術式にしており、他院で治療困難と判断された巨大脳動脈瘤などの高難易度動脈瘤や脳動静脈奇形、血管腫の患者さんも積極的に受け入れています。

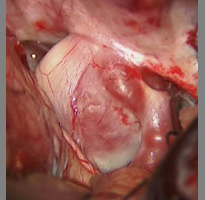

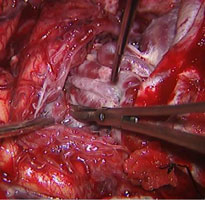

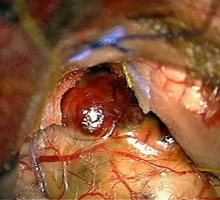

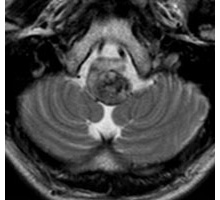

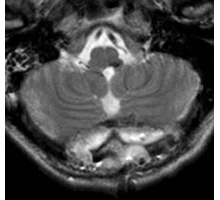

2021年度からは従来の顕微鏡手術 (microsurgery; 図0a,b)に変わり、より低侵襲な外視鏡手術 (exoscopic surgery)を導入致しました(図0 c,d)。

外科治療が必要な脳血管障害の患者さんは原則として受け入れを「断らない」事に誇りを持って、スタッフは皆手術技術の維持・向上のために日夜努力をしています。

図0 a,b 顕微鏡下脳血管外科手術の様子

図0 c,d 低侵襲な外視鏡下脳血管外科手術の様子

対象疾患

(1)くも膜下出血(破裂脳動脈瘤)

もっとも重篤な脳卒中であるくも膜下出血は、大部分が脳動脈瘤の破裂によって生じます。当センターでは動脈瘤の場所、大きさ、形を直ちに診断し、脳卒中外科医と脳血管内治療医が必ず話し合って、開頭クリッピング術と血管内コイル塞栓術のうち、より安全で確実な治療法を迅速に判断して施行しています。

(2)未破裂脳動脈瘤

脳ドックなどで、脳動脈瘤が破裂する前に診断される事も多くなっています。治療によるメリットが伴う危険よりも大きいと判断される場合は脳卒中治療ガイドライン2009に準拠して治療をお勧めしています。通常の小型の動脈瘤では術後の整容に配慮した、小さな傷による鍵穴手術を積極的に応用しており、患者さんの早期の社会復帰に貢献しています。

※当科で治療を考慮する事をお勧めしている未破裂脳動脈瘤は以下の通りです。

1.10-15年以上の余命が望まれる(75歳以下で全身状態がよい)方で、

2.大きさが5mm以上

3.5mm以下でも

(1)圧迫症状などを呈する症候性脳動脈瘤

(2)前交通動脈、後方循環など、部位的に破裂しやすい場所にある脳動脈瘤

(3)不整形(bleb)など、形態学的に壁の脆弱性が示唆される動脈瘤

(脳卒中の治療ガイドライン2009より)

(3)高難易度(巨大、血栓化など)脳動脈瘤

当センターには、開頭手術と血管内治療を同時に行なったり、術中にCTを施行できる、脳卒中の外科治療専門の最先端の手術室があります(Brain OR :図3)。このハイブリッド手術室では、脳動脈瘤の開頭術中に脳血管内治療医がカテーテルにより動脈瘤への血流を遮断したり、コイル塞栓術を行う事が可能であり、通常の手術室では実施が困難な難しい手術が行える、全国でも数少ない設備です。

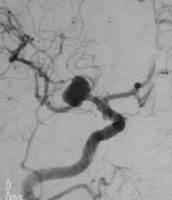

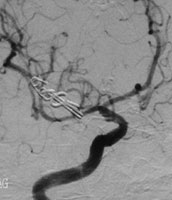

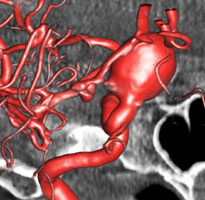

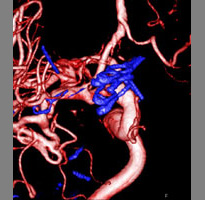

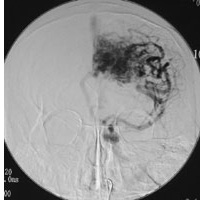

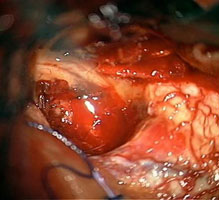

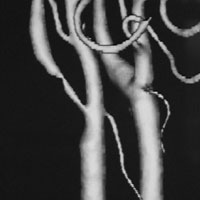

また、当科では巨大脳動脈瘤や部分血栓化動脈瘤に対して、各種バイパス術の応用による母血管閉塞と血行再建による治療を積極的に行っており、通常の開頭clipping術やコイル塞栓術が不可能な高難易度脳動脈瘤の患者さんを全国より御紹介頂いています。この手術法により、今までは治療不可能とされていた動脈瘤の患者さんでも、社会復帰される方が増えました(図4,5)。

内頸動脈前床突起部巨大脳動脈瘤症例

前腕の動脈を頸部から移植する高流量バイパス術後。正面(c)および側面(d)像。

動脈瘤は完全に消失し、脳への血流は正常に保たれています。

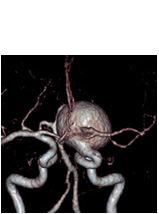

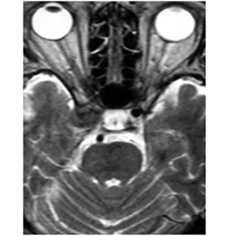

内頸動脈海綿静脈洞部巨大脳動脈瘤症例

前腕の動脈を頸部から移植する高流量バイパス術後。脳血管撮影(c)およびMRI(d)像。動脈瘤は完全に消失し、脳への血流は正常に保たれています。

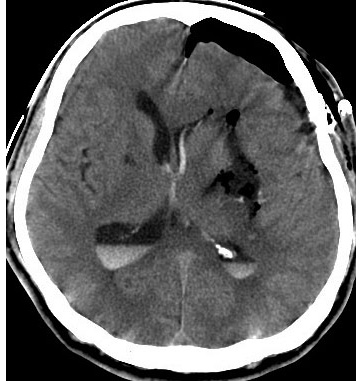

(4)脳内出血・脳室内出血

多くは高血圧などにより脳の正常な血管が破綻する事により生じます。血腫が大きく脳の圧迫が強い場合は、脳ヘルニアによる生命の危険があるため、緊急で血腫を除去する必要があります。当科では開頭による血腫除去術のほか、神経内視鏡技術認定医が2人常駐しているため、患者さんの状態によってより低侵襲な内視鏡による血腫吸引術も24時間可能です。

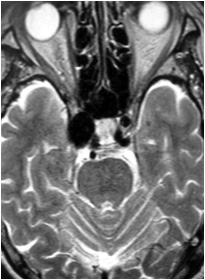

(5)脳動静脈奇形・海綿状血管腫・その他の血管奇形

若年者における脳内出血の原因の代表的疾患である脳動静脈奇形や海綿状血管腫は当科が最も力を入れている疾患です。生来の脆弱な異常血管の集簇により、脳内出血やてんかん発作を生じます。治療には開頭術や血管内塞栓術、定位的放射線治療がありますが、当センターにはどの治療法にも精通したスタッフがおりますので、個々の患者さんに合わせて最適な治療法をを選択したり、各治療法を組み合わせて治療する事が可能です。当科は全国でも数少ない脳動静脈奇形治療センターであり、全国有数の治療数を誇ります。

(6)頸動脈狭窄症

頸部の内頸動脈が動脈硬化で細くなった状態です。一過性脳虚血発作(TIA)や脳梗塞を生じて発見される事もありますが、偶然にみつかる事もあります。狭窄が高度の場合には将来的に大きな脳梗塞を生じる可能性が大きいため、外科治療が勧められています。当科では動脈を切開して動脈硬化巣を切除する血栓内膜剥離術を施行しており、脳血管内治療科が血管内STENT留置術を担当しています。当センターでは必ず両科の医師が話し合って、患者さんの病態に応じて、より安全で確実な治療法を選んで施行しています。

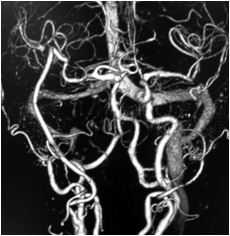

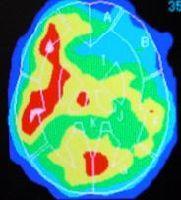

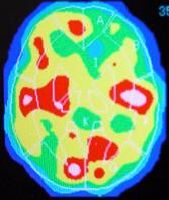

(7)内頸動脈閉塞症・もやもや病

脳の主幹動脈が動脈硬化で閉塞したり、もやもや病の場合は、脳血流の検査(SPECT))を行い、脳の血流不足があきらかな場合は頭皮の血管を脳の血管と吻合して血流を増加させる手術(EC-IC バイパス手術)を慎重に施行しています。本手術により、将来的な脳梗塞の発症リスクが有意に減少する事が証明されております。

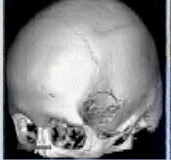

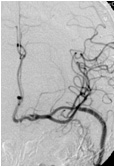

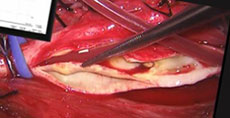

頻繁に右半身の一過性片麻痺(脳虚血発作)を繰り返した左内頚動脈閉塞症例

将来的に大きな脳梗塞の発症が危惧されたため、頭皮の血管を脳の血管につないで血液を補給するバイパス手術 EC-IC bypass)を施行しました。術後、吻合した血管が脳に血流を送っていることが確認されました(矢印)。

当科における手術成績向上の試み

脳卒中外科では、すべての患者さんに安全で確実な手術を提供するために、また他院で手術が困難と判定された患者さんを無差別に受け入れるために、すべての医師が最高水準の手術技術を獲得・維持する事を最も重要視しています。毎週開かれる手術カンファレンスでは、すべての手術について深夜まで全員で議論し、研究室には24時間いつでも手術トレーニングができるように微小血管吻合用の顕微鏡セットが常備され、医師は日夜練習に励んでいます(図11a)。また積極的に動物を用いたダイセクションコースを開催し、手術技術の進歩や新しい技術の普及に貢献しています(図11b,c)。

当科で研修を希望する全国の若手脳神経外科医の皆様へ

当科は将来脳血管外科を牽引する人材を養成する事をその使命としており、広く研修者を公募しています。出身大学や経験年数は問いません。日本をリードし、世界に通用する脳血管外科医へ、皆様を熱く指導します。

希望者は診療部長または研修担当医長 鈴木海馬(E-mail:kaimail@saitama-med.ac.jp)までご連絡ください。

外来医師診療表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 初診 |

武 裕士郎 (講) |

栗田 浩樹 (教) |

寺西 亮雄 (講) |

栗田 浩樹 (教) |

大塚 宗廣(講) (頸椎・腰椎・脊椎外来) |

-- |

| 午前 |

武 裕士郎 (講) |

栗田 浩樹 (教) |

寺西 亮雄 (講) |

栗田 浩樹 (教) |

大塚 宗廣(講) (頸椎・腰椎・脊椎外来) |

-- |

| 午後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

実績

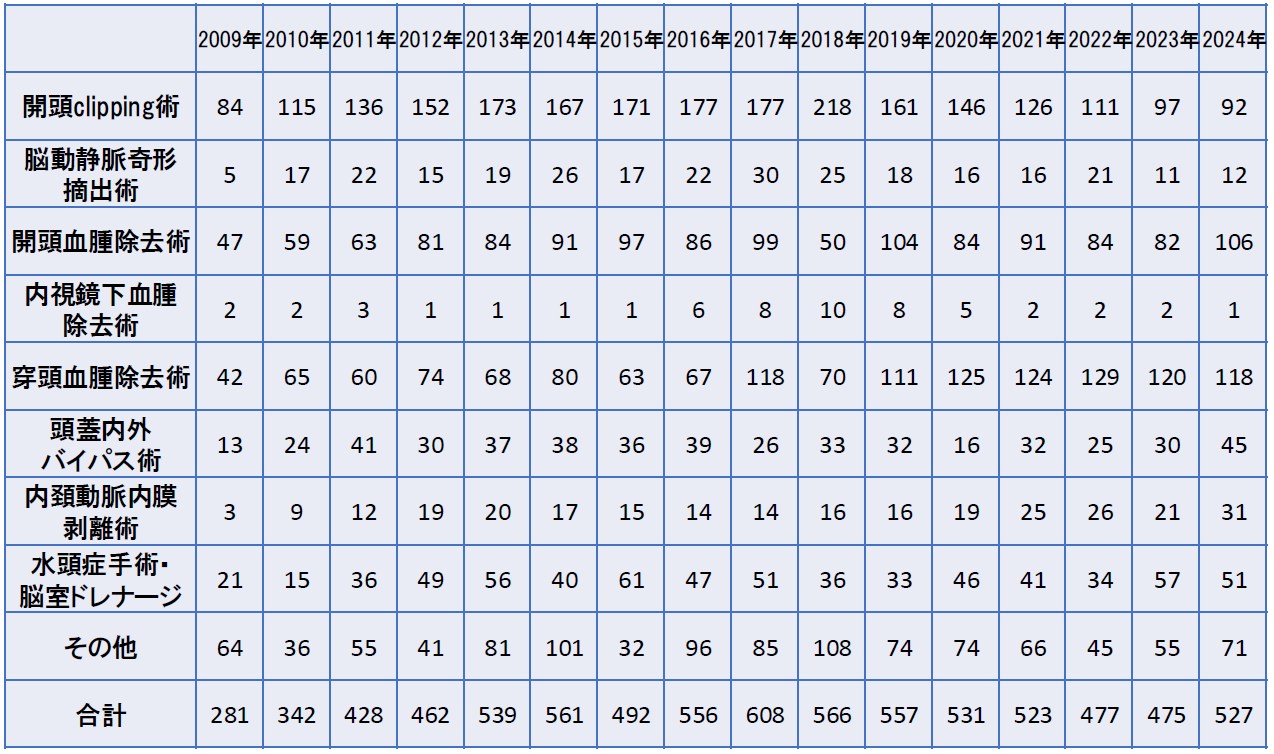

手術実績

診療実績データ

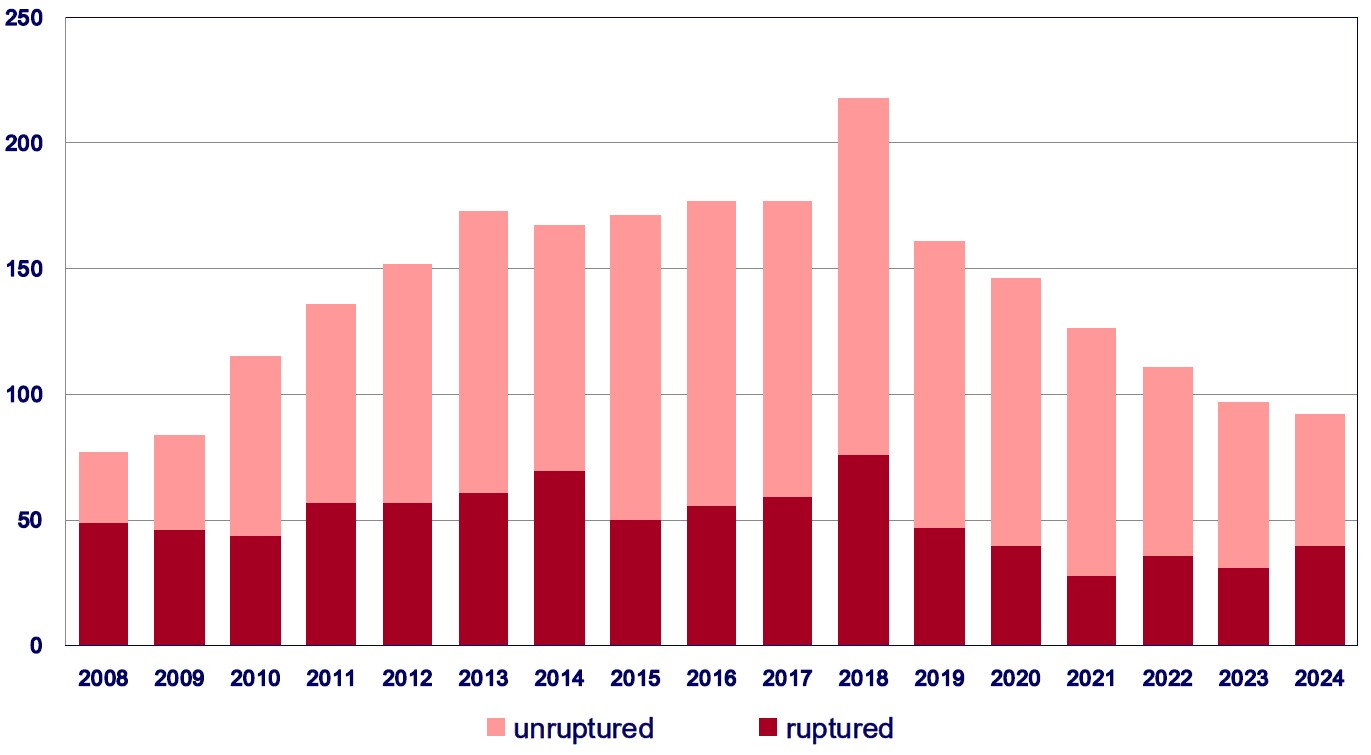

経年的手術数の変化

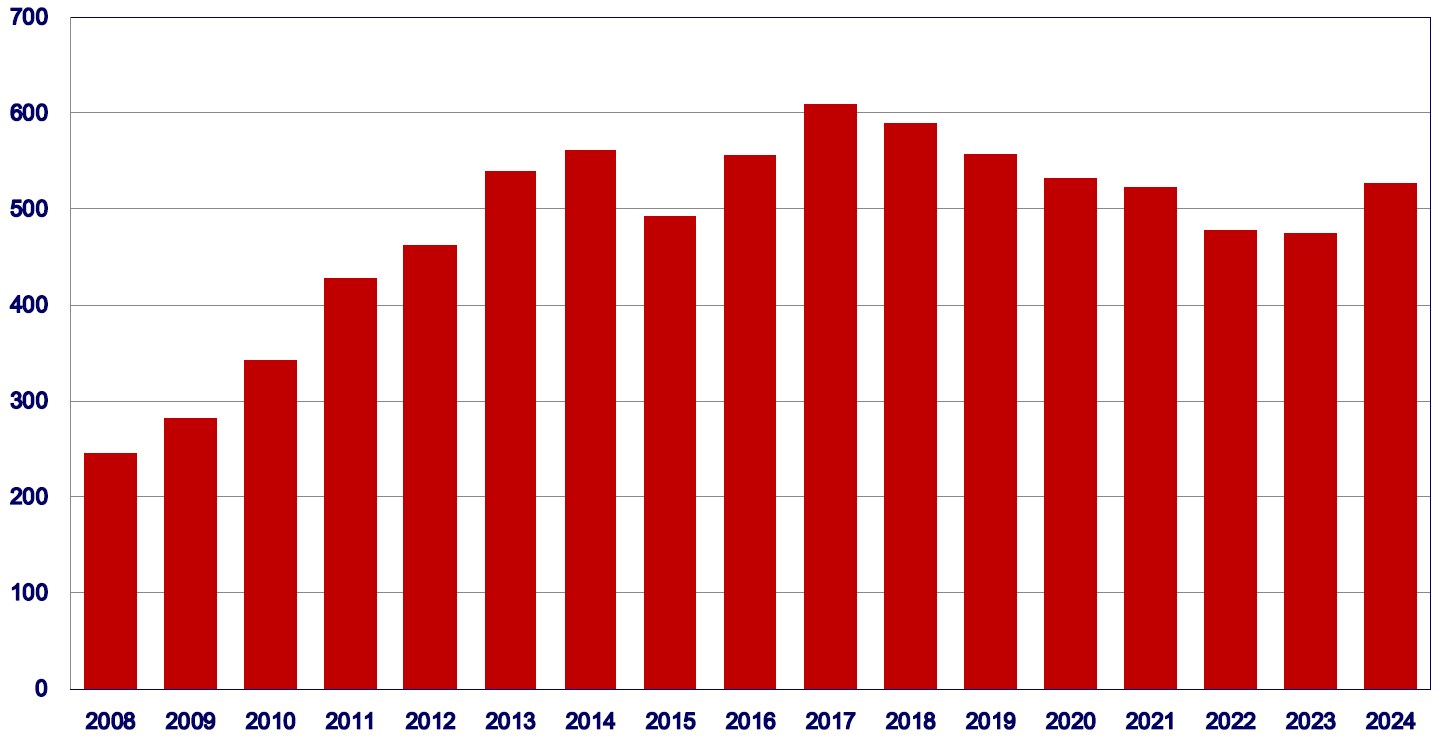

虚血外科(Bypass、CEA)・手術数

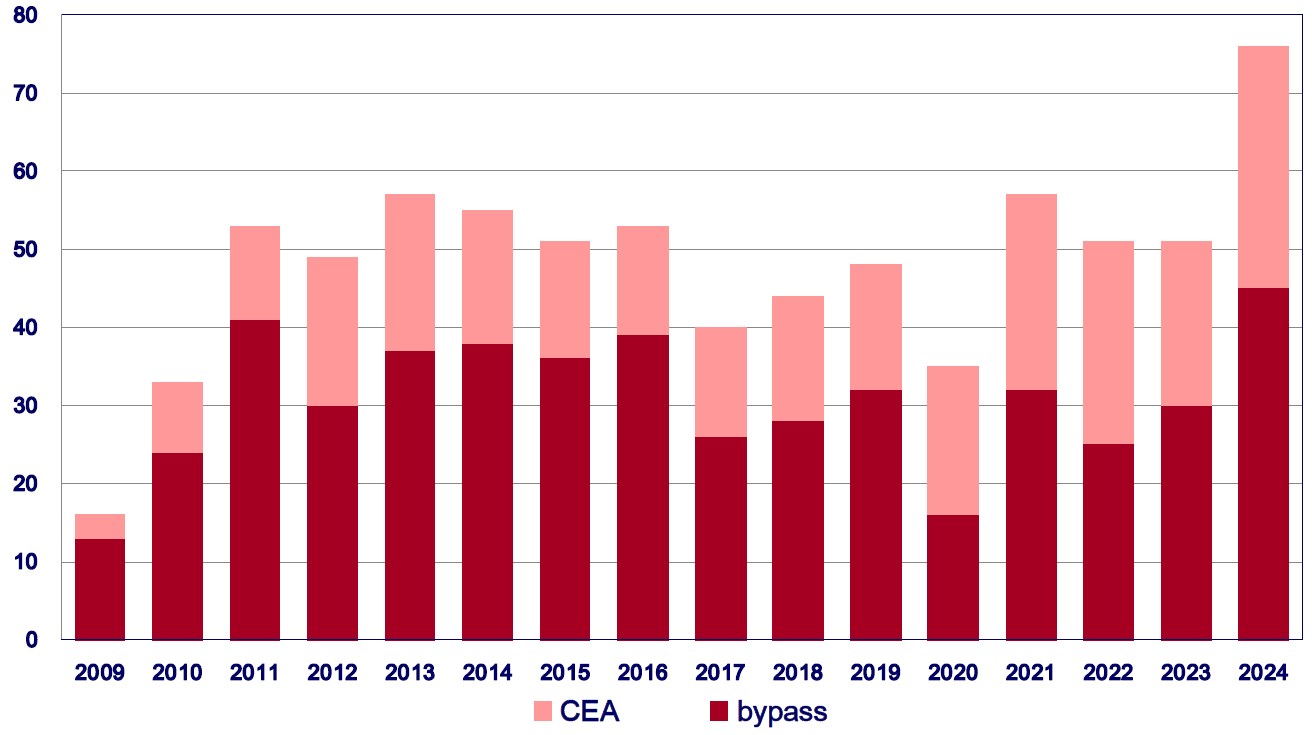

脳動静脈奇形(AVM)摘出術・手術数

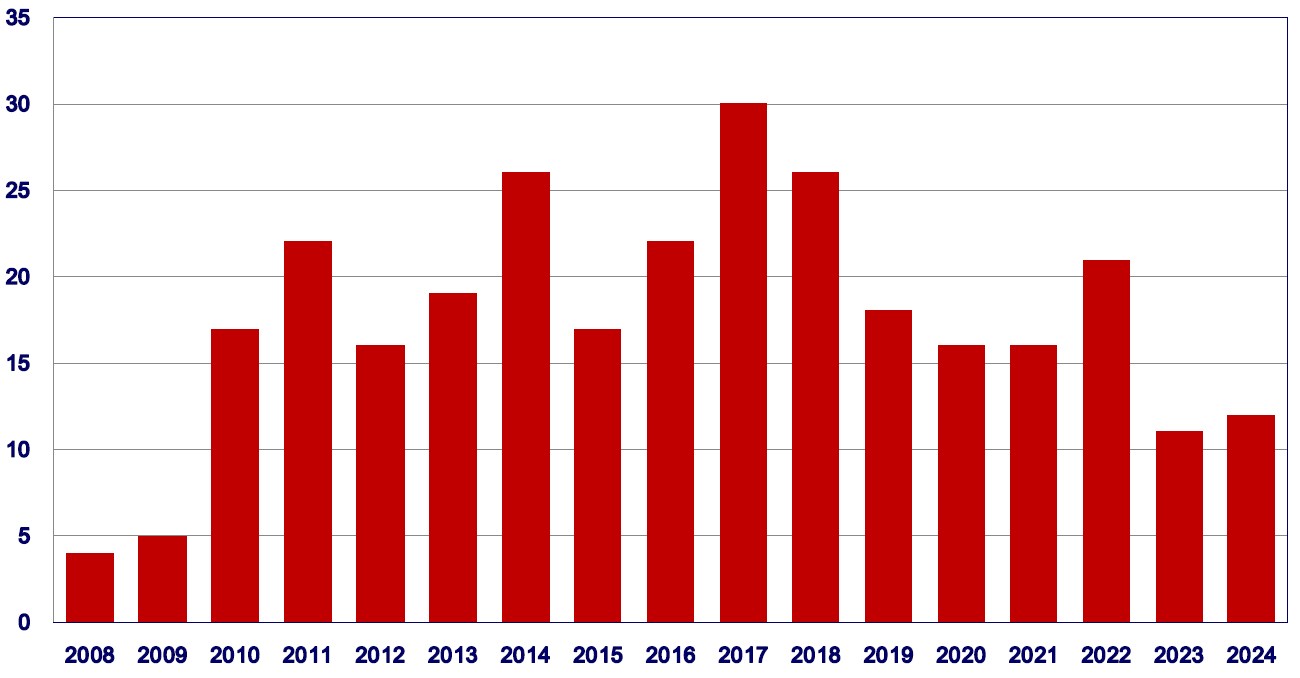

脳動脈瘤clipping術・手術数

※当センターは全国有数の脳動脈瘤治療施設です。

脳動脈瘤の治療は開頭によるclipping術と脳血管内治療によるcoil塞栓術があり、その形や大きさ、部位によって、治療法を慎重に選択する事が重要です。しかし現実的には開頭術が得意な施設や脳血管内治療が得意な施設があり、病院によって治療方針が異なる場合があります。当センターでは前者を脳卒中外科が、後者を脳血管内治療科が担当しており、それぞれが全国有数の治療数を誇ります。当センターでは必ず両診療科の専門医が集まってカンファレンスを行い、個々の患者さんに対して経過観察を含めた最適な治療を提案しています。2018年の脳動脈瘤治療数は公開されており、全国上位16施設は以下のとおりです。(朝日新聞出版 手術数でわかるいい病院2020、より)

紹介時のお願い

月~金まで専門医が初診を受け付けています。ご紹介状と画像を御持参頂ければ、手術適応の有無を含めて、迅速に対応させて頂きます。

地域連携への取り組み

術後に御病状が落ち着いている患者さんは、原則的に御紹介頂いた医療機関に逆紹介を行っております。また埼玉県内の数か所で、当科医員によるサテライト外来(術後外来)を行っており、責任を持ってfollowする体制を整えております。

その他

<専攻医プログラム>

当科は将来、日本の脳血管外科の将来的なリーダーとなるAcademic Neurosurgeonを養成する事をその使命とし、専門医養成の為に以下のような脳卒中外科を主科とする専攻医プログラム(脳外科専門医取得までの4年)を運営しており、多くの専攻医がこのプログラムで研修中です。このプログラムで経験できる手術数・症例数は圧倒的であり、連携施設、関連施設も非常に教育的です。また、他大学のプログラム所属の後期研修医の先生の脳血管外科手術研修を、助教(fellow)として受け入れています。詳しくは脳神経外科作成HPの研修プログラム詳細をご参照下さい。

担当医師

診療部長、教授

栗田 浩樹

- 専門分野

- 脳動静脈奇形の外科治療、高難易度脳動脈瘤

- 主な資格

- 医学博士(東京大学)、厚労省医師国家試験 試験委員、日本脳神経外科学会・専門医・指導医・関東支部理事・専門医試験委員、日本脳卒中の外科学会・技術指導医・理事・技術認定委員長、日本脳卒中学会・専門医・指導医・理事・脳卒中センター認定委員長・専門医試験委員・埼玉県脳卒中対策推進委員長、日本脳神経外傷学会・指導医・理事、日本神経内視鏡学会・技術認定医・評議員、日本頭痛学会・専門医・指導医、日本脳神経外科救急学会・常務理事・第25回(2020年)会長、日本神経救急学会・理事・機関紙編集委員長・第37回(2023年)会長、Mt Fuji Workshop on CVD運営委員・事務局長・第35回(2016年)会長、関東脳神経外科懇話会・幹事・第77回(2024年)会長、日本老年脳神経外科学会・世話人・第37回(2024年)会長、スパズムシンポジウム・世話人・第42回(2026年)会長、手技にこだわる脳神経外科ビデオカンファレンス・代表世話人・第10回(2023年)会長、脳神経外科手術と機器学会・学術評議員、日本心血管脳卒中学会・学術評議員、日本脳ドック学会・専門医・学術評議員、日本脳神経外科認知症学会・専門医、埼玉脳神経外科医会・理事、臨床研修指導医

診療副部長、研修担当医長、講師

寺西 亮雄

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療、頚動脈病変に対する外科治療、動脈硬化研究

- 主な資格

- 医学博士(埼玉医科大学)、日本脳神経外科学会・専門医・指導医、脳卒中学会・専門医・指導医、日本脳卒中の外科学会・技術認定医・指導医、日本脳血管内治療学会・専門医、日本脳神経外傷学会・専門医、日本神経内視鏡学会・技術認定医、臨床研修指導医、埼玉県難病指定医、埼玉県身体障害者福祉法第15条指定医、埼玉県小児慢性特定疾病指定医、ALS, BLSコース終了

病棟医長、講師、脳卒中窓口責任医師

武 裕士郎

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療、脳動脈瘤に関する基礎研究

- 主な資格

- 医学博士(埼玉医科大学)、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中の外科学会・技術認定医・指導医、日本脳神経血管内治療学会専門医、日本脳卒中学会専門医・指導医、日本脳神経外傷学会・専門医、臨床研修指導医、ALS,BLSコース終了

外来医長、講師

大塚 宗廣

- 専門分野

- 脊椎・脊髄外科

- 主な資格

- 医学博士(埼玉医科大学)、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脊髄外科学会・認定医、脊椎脊髄外科・専門医、日本脳卒中の外科学会・専門医・指導医、日本脳卒中学会・専門医・指導医、日本体育協会公認スポーツドクター、臨床研修指導医、ALS,BLSコース終了

講師、研究副主任(脳血管内治療科出向中)

栢原 智道

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療、脳動脈瘤に関する基礎研究

- 主な資格

- 医学博士(埼玉医科大学)、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医、日本脳卒中の外科学会技術認定医、日本脳神経外傷学会・専門医、臨床研修指導医、ALS, BLSコース終了

留学生(臨床修練士)

Omar Fatehi Mohammad Jbarah

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ヨルダン医師免許

助教(脳血管内治療科出向中)

橋尾 篤

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- 日本脳神経外科学会・専門医、ACLS,BLSコース終了

助教(脳血管内治療科出向中)

櫻田 冴響

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療、頭蓋底内視鏡外科

- 主な資格

- 日本脳神経外科学会・専門医

助教(脳血管内治療科出向中)

谷川 大介

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療、頭蓋底内視鏡外科

- 主な資格

- 日本脳神経外科学会・専門医

助教

澤柳 文菜

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- 日本脳神経外科学会・専門医、ALS,BLSコース終了

助教・臨床fellow

中山 由紀恵

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- 日本脳神経外科学会専門医、日本脳血管内治療学会専門医

助教(臨床fellow)

石野 昇

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- 日本脳神経外科学会・専門医、ALS, BLSコース終了

助教・専攻医(G6)(埼玉医科大学病院出向中)

酒井 紫帆

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ACLS,BLSコース終了

助教・専攻医(G6)(脳脊髄腫瘍科出向中)

西方 雅哉

助教・専攻医(G6)(黒沢病院脳卒中センター出向中)

臺 もなみ

助教・専攻医(G6)(所沢美原総合病院出向中)

玉田 啓太

助教・専攻医(G6)(水戸ブレインハートセンター出向中)

久米 遼

助教・専攻医(G6)(埼玉県立循環器・呼吸器病センター出向中)

八巻 雄介

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ACLS、BLSコース終了

助教・専攻医(G5)(脳脊髄腫瘍科出向中)

五反 総司

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ALS、BLSコース終了

助教・専攻医(G4)(相模原協同病院脳卒中センター出向中)

河野 佑介

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ACLS、BLSコース終了

助教・専攻医(G4)(埼玉県立循環器・呼吸器病センター出向中)

畔上 空也

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ACLS、BLSコース終了

助教、専攻医(G4)(旭中央病院専攻医、脳卒中外科研修中)

星 俊一郎

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ALS,BLS終了

助教、専攻医(G3)(脳血管内治療科出向中)

小豆原 夏樹

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ALS,BLS終了

助教、専攻医(G3)

柳田 隼

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ALS,BLS終了

助教、専攻医(G3)

地主 裕太郎

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ALS,BLS終了

助教、専攻医(G3)(脳血管内治療科出向中)

小杉 奈津実

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ALS,BLS終了

助教、専攻医(G3)

塚田 博希

- 専門分野

- 脳血管障害の外科治療

- 主な資格

- ALS,BLS終了

客員教授(帝京大学溝口病院脳神経外科教授)

竹田 理々子

- 専門分野

- 脳動脈瘤に対する低侵襲手術(key-hole surgery)

- 主な資格

- 医学博士(埼玉医科大学)、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医、日本脳卒中の外科学会技術指導医・代議員、臨床研修指導医、日本脳神経外科救急学会・評議員、OSCE認定評価者、Botox講習終了、日本脳血管内治療学会専門医

客員教授(所沢美原総合病院脳神経外科統括部長)

大井川 秀聡

- 専門分野

- 高難度脳動脈瘤、もやもや病

- 主な資格

- 医学博士(防衛医科大学)、日本脳神経外科学会専門医・指導医・代議員、日本脳卒中の外科学会技術指導医・代議員、日本脳卒中学会専門医・指導医、臨床研修指導医、OSCE認定評価者、BLS、ACLS、ISLS、PNLSコース終了

客員准教授(埼玉県立循環器・呼吸器病センター、脳神経センター長)

吉川 雄一郎

- 専門分野

- 高難度脳動脈瘤、脳動静脈奇形

- 主な資格

- 医学博士(九州大学)、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医・指導医、日本脳卒中の外科学会技術指導医、臨床研修指導医、OSCE認定評価者

客員准教授、JR総合東京病院脳卒中外科・脳血管内治療科部長

古峰 弘之

- 専門分野

- 頭部外傷、神経救急集中治療

- 主な資格

- 医学博士(埼玉医科大学)、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本救急医学会専門医、 日本脳神経外傷学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳卒中の外科学会技術認定医・指導医、日本脳神経外科救急学会評議員、臨床研修指導医、 OSCE認定評価者、PNLS、ACLS、BLSコース終了

外来医師診療表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 初診 |

武 裕士郎 (講) |

栗田 浩樹 (教) |

寺西 亮雄 (講) |

栗田 浩樹 (教) |

大塚 宗廣(講) (頸椎・腰椎・脊椎外来) |

-- |

| 午前 |

武 裕士郎 (講) |

栗田 浩樹 (教) |

寺西 亮雄 (講) |

栗田 浩樹 (教) |

大塚 宗廣(講) (頸椎・腰椎・脊椎外来) |

-- |

| 午後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |